Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität

Autoren:

PD Dr. Rainer Biedermann

Dr. Jürgen Wansch

Univ.-Klinik für Orthopädie und Traumatologie Innsbruck

E-Mail: rainer.biedermann@tirol-kliniken.at

E-Mail: juergen.wansch@tirol-kliniken.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. Die rigiden Klammern der frühen Anwenderjahre (Blount) wurden von anwendungsspezifischen Implantaten mit flexiblen Schraubenköpfen („tension band plates“) verdrängt, welche mittlerweile von verschiedenen Herstellern angeboten werden (z.B. PediPlate, Eight Plate). Parallel dazu hat auch die Schraubenepiphyseodese in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und auch neue Indikationsfelder ermöglicht.

Keypoints

-

Zur Behandlung von Beinlängendifferenzen durch eine Wachstumshemmung des längeren Beines sollte eine permanente Bohrloch-Epiphyseodese (nach Canale) durchgeführt werden. Von temporären Methoden sollte aufgrund der Gefahr einer Deformierung der Epiphyse Abstand genommen werden.

-

Auf Basis der aktuell gemessenen Deformität soll die Endbeinlängendifferenz bestimmt und anhand des Knochenalters der korrekte Zeitpunkt des Eingriffs im Bereich der jeweiligen Wachtumsfuge festgelegt werden.

-

Achsdeformitäten können mittels einer temporären Hemiepiphyseodese mit 2-Loch-Platten bzw. Epiphyseodeseschrauben bei rechtzeitiger Indikationsstellung erfolgreich korrigiert und damit komplexe Osteotomien vermieden werden.

Voraussetzung für einen derartigen Eingriff sind ein ausreichendes Restwachstum der betroffenen Epiphyse und somit eine rechtzeitige Indikationsstellung, um eine komplette Korrektur der Deformität zu ermöglichen.

Grundlage ist eine exakte Bestimmung der aktuellen Deformität bei orthograd ausgerichteter Extremität im Nativröntgen in zwei Ebenen bzw. der aktuellen Beinlängendifferenz mittels Orthoradiografie. An der Universitätsklinik Innsbruck erfolgen diese Analysen mit dem EOS-System, welches eine genauere dreidimensionale Bestimmung bei herabgesetzter Strahlenbelastung ermöglicht. Daher eignet sich dieses System insbesondere auch zur Verlaufskontrolle von Skoliosen, wachstumslenkende Eingriffe an der Wirbelsäule sind jedoch nicht Gegenstand dieses Artikels.

Auf Basis der so ermittelten Werte können das Restwachstum und das Ausmaß einer Beinlängendifferenz nach Wachstumsabschluss und damit der ideale Zeitpunkt einer permanenten Epiphyseodese ermittelt werden.

Hierfür stehen mehrere Verfahren auf grafischer oder rechnerischer Basis zur Verfügung (z.B. Moseley, Paley) und es werden auch Smartphone-Apps angeboten, welche sich zur Anwendung in der klinischen Routine gut eignen (z.B. Multiplier). Genauere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die Berechnung anhand des Knochenalters erfolgt. Auch hierzu wurden mehrere Methoden anhand von Nativröntgen verschiedener Regionen publiziert. Die am häufigsten angewandte Methode ist nach wie vor die nach Greulich und Pyle, wobei auch hier die künstliche Intelligenz Einzug gehalten hat und das zeitintensive Nachblättern im Referenzatlas ersetzt (z.B. boneXpert).

Als überschlagsmäßige Methode sei an dieser Stelle die Berechnung nach Menelaus erwähnt, wonach mit Einsetzen der Pubertät die jährliche Wachstumsrate der Epiphyse am distalen Femur 9mm und an der proximalen Tibia 6mm beträgt und mit einem Wachstumsende dieser Fugen bei Mädchen mit 14 Jahren und bei Buben mit 16 Jahren gerechnet werden kann.

Behandlung einer Beinlängendifferenz mittels permanenter Epiphyseodese

Nach Berechnung der Endbeinlängendifferenz sowie deren Lokalisation im Ober- oder Unterschenkel sollten mit dem Patienten und den Eltern die beiden alternativen Behandlungsformen – Epiphyseodese oder Beinverlängerung (ggf. in Kombination) – besprochen werden. Die Entscheidungsgrundlagen hierfür sind das zu erwartende Ausmaß der Endbeinlängendifferenz, die Lokalisation sowie die zu erwartende Endkörpergröße.

Bei gleichzeitig bestehender Differenz an Ober- und Unterschenkel sollte diese für jedes Segment gesondert berechnet und das resultierende Ausmaß einer Kniestufe (unterschiedliche Höhe der Kniegelenke) beachtet werden.

Verschiedene technische Verfahren wurden zur permanenten Epiphyseodese publiziert (z.B. Phemister, Canale). Canale beschrieb ein Verfahren zur perkutanen minimalinvasiven Anbohrung der Wachstumsfuge von medial und von lateral, welche sich als Standardmethode zur permanenten Wachstumsbremsung etabliert hat (Abb. 1). Canale fordert dabei die Anfertigung eines „bull-eye“ von medial und von lateral, welches im seitlichen Strahlengang die Fuge überschreitet, um eine ausreichende Zerstörung des Wachstumsknorpels sicherzustellen (Abb. 2). In einer rezenten Publikation wurde empfohlen, das Bohrloch in der Frontalebene auch über die Mittellinie zu führen, um eine unvollständige Epiphyseodese und damit ein Restwachstum zu vermeiden.

Permanente Epiphyseodesen erfordern eine möglichst exakte Berechnung des Operationszeitpunkts und bergen die Gefahr einer Über- oder Unterkorrektur. Daher ist es verständlich, dass Versuche unternommen wurden, die Irreversibilität eines solchen Eingriffs mit temporären Epiphyseodesen zu umgehen. Jedoch wurde in mehreren Studien gezeigt, dass komplette temporäre Epiphyseodesen durch medial und lateral der noch aktiven Fuge angebrachte Implantate zu einer Deformierung der Epiphyse führen.

Korrektur von Fehlstellungen in der Sagittal- und Frontalebene

Die ideale Indikation für unilaterale temporäre Epiphyseodesen stellen Deformitäten in der Frontal- und Sagittalebene dar (Abb. 3 und 4). Es gilt hier keine Altersbeschränkung, wobei Komplikationen wie das Rebound-Phänomen, ein überschießendes Wachstum der Wachstumsfuge an der ursprünglich geklammerten Seite nach Metallentfernung – und damit ein Rezidiv der Deformität –, im jüngeren Alter häufiger beschrieben ist. Dies spricht dafür, den Eingriff in ein späteres Lebensalter zu verschieben. Grundlage sind wiederum die exakte Bestimmung der Deformität, die Berechnung des Restwachstums und die Bestimmung des Operationszeitpunktes anhand des Knochenalters. Ein zu spät durchgeführter Eingriff würde zu einer Unterkorrektur, ein zu langes Belassen des Implantates zu einer Überkorrektur führen, sodass postoperativ regelmäßige Verlaufskontrollen angezeigt sind. Um dabei die Strahlenbelastung möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, neben klinischen Verlaufskontrollen das Ausmaß der Korrektur im zeitlichen Verlauf zu berechnen, welches in Abhängigkeit vom Alter und der Lokalisation der Wachstumsfuge einschätzbar ist.

Für komplexe Fälle, bei denen mit einer nochmaligen Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet wurde, kam die Idee auf, die 2-Loch-Platte zu belassen und nur eine Schraube zu entfernen, um die Fixierung der Wachstumsfuge zu lösen („sleeping plate“). Dieses Konzept erwies sich jedoch als komplikationsreich, da in vielen Fällen auch die Platte mit nur einer Schraube über einer knöchernen Brücke eine weitere wachstumslenkende Hemiepiphyseodese bedingte. Es wird daher zur Entfernung des gesamten eingebrachten Implantates nach Korrektur der Deformität und ggf. zur Neuimplantation geraten.

Neben der „klassischen“ Indikation einer Varus- oder Valgusfehlstellung des Kniegelenkes haben wachstumslenkende Eingriffe zur Therapie einer Vielzahl an Pathologien Anwendung gefunden, ihr Stellenwert ist jedoch noch nicht restlos geklärt.

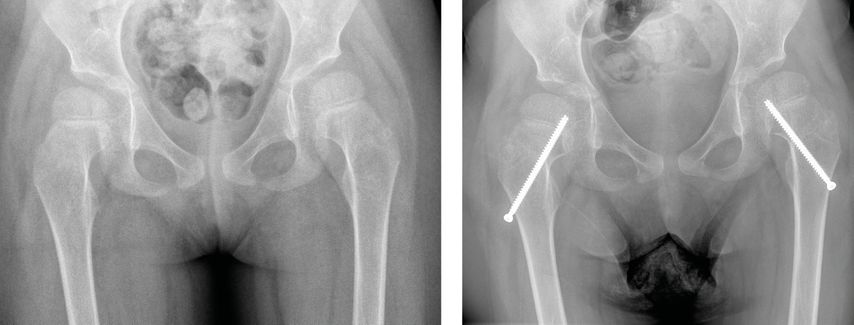

Eine der jüngsten Indikationen ist die Coxa valga et antetorta, welche insbesondere bei neurologischen Grunderkrankungen zu einer zunehmenden Deformität mit sekundärer neuropathischer Hüftgelenksluxation führen kann. Eine medial und möglichst posterior in der Epiphyse positionierte Schraube hat einen varisierenden Effekt auf das Schenkelhalswachstum und wirkt so gegen die weitere Progredienz der Deformität. Der Effekt dieser Operation auf die Wachstumsfuge innerhalb eines Jahres ist in Abbildung 5 und 6 gut zu erkennen. Inwieweit durch den Eingriff auch eine Normalisierung des Schenkelhalswinkels erreicht werden kann, ist Gegenstand laufender Studien.

Abb. 5 (links) & 6 (rechts):Wachstumslenkender Eingriff bei Coxa valga et antetorta

Am Kniegelenk lässt sich durch eine ventrale Epiphyseodese mit Platten oder eine dorsale Schraubenepiohyseodese der tibiale Slope minimalinvasiv korrigieren, wie in dem abgebildeten Fall einer gehfähigen Patientin mit abnormer Hyperextension des Kniegelenkes von 30° (Abb. 7 und 8).

Abb. 7 (links) & 8 (Mitte):Abnorme Hyperextension des Kniegelenks; 9 (rechts): pathologischer distaler tibialer Gelenksflächenwinkel am OSG

Auf ähnliche Weise ist am oberen Sprunggelenk ein pathologischer distaler tibialer Gelenksflächenwinkel korrigierbar, der häufig bei Patienten mit kongenitaler Klumpfußdeformität in Kombination mit einem „flat-top talus“ zu einer Einschränkung der Dorsalextension führt und damit ein Hyperextensionsmoment des Kniegelenks in der zweiten Hälfte der Standbeinphase erzeugt. Die ventrale Epiphyseodese führt zu einem steileren Winkel der tibialen Gelenksfläche (Abb. 9), was in klinischen Studien jedoch häufig nur mit einer deutlich geringeren klinischen Verbesserung der Extensionsfähigkeit verbunden ist.

Eine Überkorrektur im Sinne einer Tibia recurvata sollte vermieden werden, da eine Änderung des sagittalen tibialen Gelenksflächenwinkels zu einer Reduktion der Kontaktfläche und einem anterioren „talar tilt“ mit dem Risiko eines vorzeitigen Gelenksverschleißes führen kann.

Verbleibende Valgusfehlstellungen im oberen Sprunggelenk über das 8. bis 10. Lebensjahr hinaus bedingen einen Knickfuß bzw. Rückfußvalgus, welcher in Kombination, aber auch ohne gleichzeitig vorhandenen Senkfuß bestehen kann. Dieser Rückfußvalgus lässt sich mit einer medialen Schraubenepiphyseodese am Innenknöchel gut korrigieren (Abb. 10), welche im Falle eines gleichzeitig vorhandenen abgeflachten Längsgewölbes mit einer Arthrorise (z.B. mit Calcaneus-Stopp-Schraube) kombiniert werden kann. Es wurde in zahlreichen Publikationen gezeigt, dass diese einen wachstumslenkenden Effekt auf die Plattfußdeformität hat, welcher auch nach Entfernung der Stopp-Schraube (routinemäßig nach etwa drei Jahren) verbleibt (Abb. 11).

Abb. 10 (links): MedialeSchraubenepiphyseodeseamInnenknöchel; 11 (Mitte): mit wachstumslenkendem Effekt auf die Plattfußdeformität, auch nach Entfernung der Stopp-Schraube; 12 (rechts):laterale Schraubenepiphyseodese des Os metatarsale I in Kombination mit einer perkutanen, medialen Bohrloch-Epiphyseodese der proximalen Phalange

Eine Korrektur des symptomatischen juvenilen Hallux valgus vor Wachstumsende ging bis dato mit einem hohen Risiko für ein frühes Rezidiv einher. Einen Lichtblick bei der Therapie stellt die laterale Schraubenepiphyseodese des Os metatarsale I in Kombination mit einer perkutanen, medialen Bohrloch-Epiphyseodese der proximalen Phalange dar (Abb.12). Naturgemäß werden stärkere Korrekturen bei frühzeitig durchgeführten Eingriffen bei in diesem Fall meist weiblichen Patientinnen erreicht, womit es auch hier wie generell bei wachstumslenkenden Eingriffen gilt, die Patienten frühzeitig genug einer kinderorthopädischen Abteilung vorzustellen, um einen rechtzeitigen Eingriff sicherzustellen.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...

Patellaluxationen beim Kind und Jugendlichen – wer muss operiert werden?

Patellaluxationen sind häufige Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen und gehen oft mit erheblichen funktionellen Einschränkungen und einem erhöhten Risiko für Rezidive einher. Sie ...

Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen

Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...